صالح الشحري

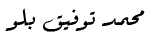

سبق أن عرضنا في اليمامة لكتاب “حصاد الظلام” لمؤلفه محمد توفيق بلو، وكان عن رحلته مع فقدان البصر، منذ بدأ حتى انتهى إلى ان يؤهل نفسه لتجاوز العمى إلى الإنتاج المجتمعي في جمعية إبصار لرعاية المكفوفين، والنشر والتأليف. الملاحظ أن من يفقد إحدى حواسه الخارجية تزداد حدة باقي الحواس، الحواس الخارجية والداخلية، في هذه الكتب تتجلى حدة الذاكرة وثراؤها، والوعي المجتمعى، والكاتب هنا يكتب سيرة حياته على أجزاء، ظهر منها جزءان أولهما عن طفولته حتى نهاية المرحلة الابتدائية من دراسته والثاني عن مرحلة الدراسة المتوسطة التي تنتهي عند اجتياز سن الخمس عشرة.

للكاتب محمود عبد الشكور من مصر كتابان في السيرة الذاتية، “كنت صبيا في السبعينيات” و”كنت شابا في الثمانينيات” يقصد سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وهو لا يورد سيرة حياته فقط بل يعرض لكل ما اهتم له المجتمع المصري من أحداث، سياسية أو اقتصادية أو رياضية، وكذلك يعرض للصحافة وبرامج الإذاعة وبرامج التليفزيون، والمسرح والسينما، والغناء والموسيقى، يعرض كل ذلك في دقة واختصار، والمتعة هنا تأتي من تداخل سيرة القارئ مع سيرة الكاتب في شريط أحداث العمر، وإنك لتجد هنا في سيرة توفيق بلو كثيرا من ذلك، إطلالته على المجتمع وهو صغير تأتي أحيانا من حياته في بيت واحد مع جده الشاعر العلم طاهر زمخشري، حيث جلس في مجالسه الفنية والأدبية، وتعرف على كثير من وجوه المجتمع وأحواله. وهذا ما جعل للكتاب نكهته المميزة. إضافة لما نراه من تغير أحوال المجتمع، وخاصة عند انتقاله إلى حالة السعة بعد ضيق، فبعد حرب أكتوبر ارتفعت أسعار النفط؛ ولذا فإن ميزانية الدولة تضاعفت أربع مرات بين عامي ١٩٧٢ و ١٩٧٤، انعكس ذلك إيجابا على حياة الناس، وقد لاحظنا مثلا أن شقتهم الواسعة كانت ذات شرفات ثلاث، تلك الشرفات الرحبة التي شهدت أحداث حياتهم، وقد أُدخلت شرفاتها في الغرف، وذلك بعد أن أصبح الناس يعتمدون على أجهزة التكييف، وأصبح كل الأبناء ينامون على الأسرة بعد أن كانوا ينامون على فراش ملقى على الأرض، وأصبح تسوق الناس يحدث أسبوعيا لا يوميا، لأن الأكل يخزن في الثلاجات، ورأينا التسارع في البناء، وكيف تحولت الأحواش التي تحيط بكل مبنى إلى أرض لعمائر جديدة، كانت الأحواش مكانا للعب، وكانت تضم أشجارا ظليلة ونباتات مزهرة عديدة، لها روائح جميلة، ودعها الكاتب بكل أسف، عمارة جيرانهم “آل كنّو” كانت محاطة بثلاثة أحواش، كانت مرتعا للأبناء، يمارسون فيها كافة الألعاب الرياضية وغيرها، يقضون فيها فترة العصر، ومع الوقت أصبح لجيرانهم استراحة مبنية بالخشب على شاطئ أبحر، وأتيح لأبناء الحارة قضاء يوم أسبوعي فيها عندما أصبحت الإجازة يومين في الأسبوع، كذلك نرى اختفاء الباعة الجائلين، و”الحجات” الإفريقيات من بائعات الثمار الأفريقية مثل الفول السوداني و”الحبحبوه” و”الدوم” و”القورو” والتمر الهندي، وكان البائعون والبائعات يتكاثرون حول أبواب المدارس والمساجد، مع الوقت أيضا تحول “الآيس كريم” المصنوع منزليا والمعبأ في أكياس النايلون، إلى أن يُباع في محلات راقية وبأصناف متعددة. وبينما كانت إجازات الصيف تُقضى داخل البلد وفي زيارات للأقارب في مكة والمدينة أصبح الناس يقضون إجازاتهم في الخارج، فزار الطفل تونس ومصر، ذكرياته في تونس تشكل دليلا إرشاديا مشوقا.

والد الكاتب كان من العاملين بالخطوط السعودية، وقد ابتُعث مرتين للتدريب في أمريكا، ولذا فقد قضى الطفل سنوات طفولته في مدينة سانت لويس، هنا نطل على حياة هذه المدينة ومعالمها الشهيرة، لم تكن العنصرية شائعة في تلك المدينة رغم أن العنصرية آنذاك كانت قاسية في أمريكا، جيرانهم مارغريت وزوجها كانوا على صلات اجتماعية وثيقة بأسرتهم، يتشاركون في التنزه والشراء، ويساعدونهم عند الحاجة، مثلما حدث عندما دخل الطفل إلى المستشفى بعد حرق حصل له. كما شاركوا في البحث عن الجدة التي تاهت في بلد لا تحسن لغتها.

موت الوالد فجأة في شرخ شبابه أثر كثيرا في حياة الأسرة، فقد انخفض الدخل إلى النصف، ولم تعد لهم تذاكر الطائرات المجانية التي كانت سببا لتعلق الأطفال بالسفر، وعندما وعى الطفل ذلك أرسل رسالة إلى الأمير سلطان وزير الدفاع يطلب إعادة التذاكر المجانية للأسرة، وكانت هذه الرسالة سببا لأن تُمنح والدته تذاكر سفر مجانية طيلة الحياة. وفاة الوالد كانت سببا في أن ينتقل الجد بابا طاهر ليسكن معهم، حياة اليتم حرمتهم من بعض الترفيه مثل رحلة البحر كل يوم جمعة، لكن الأسرة المتماسكة عوضتهم، فهذا القريب عادة ما يزورهم وجيوبه ملأى بما لذ وطاب من الحلوى، والعم هاشم يقضى وقته وهو يلعب معهم، وزوج العمة يأتي بسيارته وأولاده ليصحب الأطفال إلى أماكن اللعب و النزهة، وتجتهد الأسرة الممتدة والتي تجمع عددا من العوائل في إحياء مناسبات الأعياد ورمضان، وكذلك مناسبات نجاح الأبناء في المراحل الدراسية، يشترك الجميع في تحضير الطعام والشراب، وخلق جو المرح والزينة، يذكر أنهم كانوا يستأجرون جهاز العرض السينمائي، يأتي به التقني إلى البيت ليعرض ضمن أجواء احتفالية، يكلفهم ذلك خمسة وسبعين ريالا، لاحقا يذكر الكاتب أنه قد أصبحت هناك دور للسينما، بعضها يقع في أحواش لا تعمل إلا ليلا وتعرض ثلاثة أفلام في الليلة الواحدة، كما كان هناك دار سينما مجهزة، طابقها الأرضي يجلس فيه الشباب وطابقها العلوي تجلس فيه العائلات. والذي يتاح له أن يقرأ مذكرات بعض الطلبة السعوديين الأوائل في القاهرة، مثل كتاب الدكتور عبدالعزيز الخويطر “وسم على أديم الزمن” سيدرك كم كان ولع أبناء السعودية بالسينما، وربما سهل هذا إقامة مراكز لعرض أفلام السينما في جدة دون إذن رسمي. أفراحهم كانت ممتدة وكأنها إجازات في رحاب الفن، عندما تزوجت إحدى أخواته، جاءت الفنانة ابتسام لطفي والفنانة عتاب مجاملة لـ بابا طاهر، أحيتا في منزلهم ثلاث ليال غنائية، وفتح جيرانهم شقتهم ليتسع المكان لزوارهم من خارج جدة. وكان بعض أقاربهم يجمع العائلات أياما متوالية على البحر في خيام نُصبت لهذه الغاية، تمتلئ تلك الأيام بالحبور والنشاط وفنون الطهي.

أما رحلتهم لحضور زواج لقريبين يقيمان في محلة الطندباوي في مكة فحدث عما فيها من الأفراح والليالي الملاح. تقيم العوائل الوافدة في قلوب وبيوت الأقارب، تمتد ليالي الأفراح، أولها ليلة الدبش، التي يقوم فيها أهل العروس بإيصال الكسوة إلى بيت الزوجية، ثم ليلة الحناء، فليلة الغمرة، تليها ليلة الدخلة، ثم ليلة الصبحة ثم تتلوها ليال أخرى حتى السابع بعد يوم الدخلة، فينفض السامر، كل الليالي يحييها الناس بالطبل والرقص والمزمار والغناء، والطعام والشراب، يشارك كل الناس، ومن الواضح أن سكان الحي قد استعادوا ما اختزنته ذاكرتهم من جذورهم الإفريقية التي رأينا أنهم قد غزوا بموسيقاهم الغرب.

حى الطندباوي – كما يذكر الكاتب – رحل إليه السكان من جبل هندي عام ١٨٧٢، انتشر أيامها وباء في مكة، وشاع بين الناس أن الأفارقة هم من جاء بالوباء، وهنا أمر الوالي العثماني بترحيل كافة الأفارقة إلى خارج مكة، فجُمعوا في الطندباوي، كأنما هم في محجر صحيٍ، تمهيدا لإعادتهم الى أفريقيا، قضوا أياما وليال يبكون ويتضرعون ألا يخرجوا من أرض الحرم، استجاب الله لهم، ألغى الوالي الجديد أمر الترحيل، ولكن الأهالي فضلوا البقاء في مكانهم على العودة إلى جبل هندي وجبل الكعبة، زار المكان الرحالة الفرنسي جول كورتيلمون، وذكر في كتابه “رحلتي إلى مكة” أنه صادف قرية كبيرة زنجية، قرية مضحكة مبنية بطريقة لا يمكن تصديقها! إذ أنها مبنية بصفائح البترول القصديرية، ولا بد أن سكان مكة لديهم استهلاك كبير جدا لهذه المادة القابلة للاشتعال حتى استطاعوا بناء مدينة كاملة تقريبا من مخلفات الأوعية.

أما حكاياته عن المدرسة فتسرك أحيانا وتغيظك أحيانا، تسرك بما فيها من أنشطة رياضية ومسرحية وحفلات ومسابقات، ويغيظك فيها ما أشار له الطفل، فقد كان بنيان المدرسة حديثا، ولكن دورة المياه مجمع لأصناف القذارات والحشرات والفئران، وغالبا ما تكون المياه مقطوعة فيها، ويغيظك أكثر العقاب القاسي، مدرس الحساب كان يقف بجوار الطالب، وبشكل مفاجئ يصفعه على وجهه، حدث هذا مع الطفل فسال دمه، وكره الحساب، ورسب آخر السنة، وقد تعرض لعقوبة الفلقة على يد المدير، بينما كان واقفا يشتري من أحد الباعة الجائلين، عابث بعض الطلبة البائع فسقط على الأرض ما كان أعده للبيع، اشتكى البائع للمدير في اليوم التالي فأخذه المدير ليتعرف على العابثين، أشار البائع إليه مع غيره، فناله العقاب ظلما، وفي المدرسة المتوسطة، كان رئيس فريق الكرة، هُزم فريق فصلهم، فجاء مدرس الرياضة معاتبا وانتهى الأمر إلى صفعة على وجهه كرهته الرياضة زمنا. المشكلة أن هذا النوع من العقوبة بقسوته وإيقاعه ظلما بلا مناسبة يفسد أحيانا شعور الصغار بقيمة العدالة والتربية، والصغار نفوسهم حساسة للقيم، يذكر الطفل، أنه وفريق الحارة، كانوا يشجعون فريق زائير في مباريات كأس العالم، وقد هزم الفريق ودخل مرماه أهدافٌ كثيرة، بكى فريق الحارة على منتخبهم الذي لم يتح له ما أتيح لغيره من الفرق لفقر بلده وقلة حظه من العدالة، سمى فريق الحارة نفسه فريق زائير تضامنا مع الضعيف والمظلوم.

و في الكتاب ذكريات أخرى تشد القارئ، مثل صور أسئلة الامتحانات في ذلك العهد وصور الشهادات، وحكايات عن الولادة العسيرة لقصيدتين أنشأها بابا طاهر محزونا في رثاء الملك فيصل، ورثاء أم كلثوم.

هناك بعض التكرار في الكتابين وخاصة لأسماء الأصدقاء، وحظيت بعض الأبواب بمقدمات منفصلة لا أعتقد أنها كانت ضرورية، وهناك بعض الهنات الإعرابية لكنها لم تعكر طلاوة السرد.

كاتب ومؤلف، ومهتم بتدوين سيرة الأديب طاهر زمخشري وأعماله، خبير في مجال خدمات الإعاقة البصرية، أمين عام جمعية إبصار سابقًا، ومدرب مضيفين سابق في الخطوط السعودية.