في كل عام، يحتفل العالم في الرابع من يناير بـ «اليوم العالمي للغة برايل»، وهو مناسبة تعزز أهمية هذه الطريقة الفريدة كوسيلة ضرورية وشاملة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر. ومنذ إعلان الأمم المتحدة لهذا اليوم في عام 2018، أثار مصطلح «لغة برايل» نقاشات حول دقته. فالبعض يراه غير ملائم، باعتبار أن برايل هي وسيلة للكتابة والقراءة وليست لغة بالمعنى التقليدي.

وقد استخدمت الأمم المتحدة مصطلح «لغة برايل» عوضًا عن «طريقة برايل» للتأكيد على أهميتها كأداة تواصل ضرورية وشاملة للأشخاص المكفوفين، حتى وإن لم تكن لغة صوتية. فالمصطلح يعكس تقدير دولي للطريقة ودورها في بناء مجتمع أكثر شمولية. فهي نظام رمزي يتيح للأشخاص المكفوفين الوصول إلى المعلومات المكتوبة باستقلالية تامة. وتعود أسباب التسمية إلى:

- توسيع مفهوم اللغة ففي العصر الحديث، لم يعد مفهوم اللغة مقتصرًا على الكلام المنطوق. فاللغة تشمل أي نظام رمزي يُستخدم للتواصل، مثل لغة الإشارة ولغات البرمجة. وبرايل تحقق هذا التعريف بامتياز.

- الاعتراف بدورها العالمي: برايل تُستخدم في كل أنحاء العالم، مع تعديلات طفيفة تتماشى مع اللغات المحلية، ما يجعلها وسيلة تواصل عالمية بين المكفوفين.

- رفع الوعي: استخدام مصطلح «لغة» في السياق الدولي يساعد في لفت الانتباه إلى أهمية برايل ودورها الأساسي في تحقيق المساواة في التعليم والثقافة وحقوق الإنسان.

وبرغم أن المعاجم العربية الكلاسيكية تربط اللغة بالصوت المنطوق، إلا أن تطور العلوم اللغوية والمعرفية أضاف معاني أوسع، تشمل أي وسيلة رمزية تُستخدم لنقل المعلومات كما ذكرت سلفًا (لغة الإشارة، ولغة البرمجة).

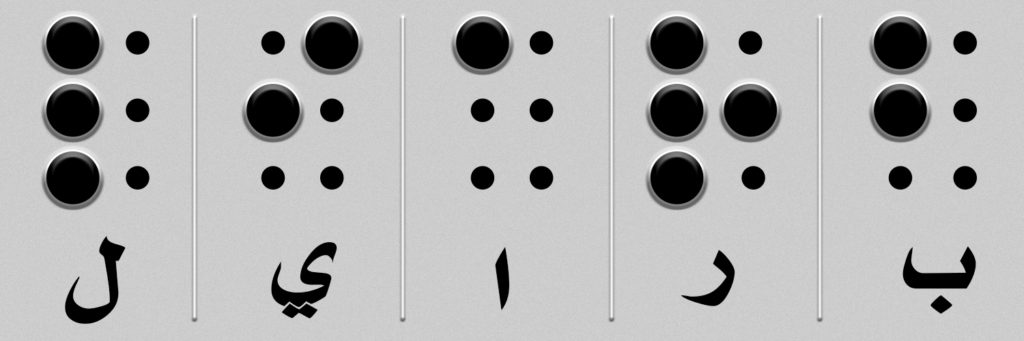

ووفق تعريف الأمم المتحدة للغة برايل فإنها عبارة عن عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم التي يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر. لقراءة الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئي، بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، وهو ما يُعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة. وقد سُمّيت بهذا الاسم نسبة إلى مخترعها في القرن الـ 19 الفرنسي لويس برايل.

وما يجدر ذكره في هذا السياق هو أن النحويين العرب لم يقصروا استخدم كلمة «لغة» على الصوت المنطوق فقط، بل تعدوها إلى جوانب أعمق تتعلق بالنظام والتواصل، شملت حتى «اللهجات والأساليب المختلفة في التعبير» فعلى سبيل المثال أورد سيبويه في مؤلفة «الكتاب» (ج1، ص39) عن بعض الظواهر النحوية في اختلاف اللهجات بين القبائل العربية بوصفها «لغة» بقوله «كلغة من يقولون: أكلوني البراغيث».

أما أبو علي الفارسي (المتوفى 377هـ) فقد استخدم لفظ «اللغة» لإيضاح القواعد النحوية والصرفية التي تحكم التعبير، كما أورد في كتابه «الإيضاح» بأن «اللغة» وضعٌ مقصودٌ لتبيين المعاني.

كذلك نجد أن مصطلح «اللغة» استخدم أيضًا في نظام التعبير الكتابي، وذلك ما أكده الخليل بن أحمد الفراهيدي (المتوفى 175هـ) في كتابة «العين» بقوله: «اللغة أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم».

كذلك لاحظت أن بعض الشعراء العرب في العصر الحديث، وسعوا استخدام مصطلح «لغة» ليشمل معاني أوسع، منها الإشارة إلى الرموز، والمشاعر، وأشكال التعبير الأخرى وهو ما يُظهر تطور المفهوم ليعكس استخدامات لغوية وثقافية مختلفة وفلسفية أعمق. كاستخدام الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش كلمة «لغة» في قوله: «وحدي أُدلّلُ نفسي بلغةِ الحجارةِ والظلِّ» (ديوان لا تعتذر عما فعلت). وتعبير الشاعر السوري نزار قباني عن «اللغة» بمعناها الرمزي في الحب للتواصل العاطفي أو الروحي، في قوله: «أنا اللغةُ الوحيدة التي تفهمها النجوم» (ديوان قصائد حب).

أما في الشعر العربي القديم، فكان مصطلح «لغة» نادرة الاستخدام، وغالبًا ما تستخدم كلمات مثل «لسان» و «قول» و«بيان» للإشارة إلى الصوت المنطوق. وفي بعض الأحيان، يستخدم للإشارة إلى المعاني أو الأساليب البلاغية.

فعلي السبيل المثال نجد أن عنترة بن شداد استخدم مفهوم «اللغة» بطريقة غير مباشرة عبر ألفاظ مثل «اللسان» و«البيان»، كما في قوله: «يدعون عنترَ والرماح كأنها أشطانُ بئرٍ في لبان الأدهمِ» هنا يتجلى استخدام اللغة كوسيلة للإبلاغ عن القوة والفخر، دون ذكر الكلمة صراحة.

كما نجد أن المتنبي ركز على مفهوم البلاغة في اللغة بقوله: «أنامُ ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جرّاها ويختصمُ» حيث أشار إلى قوة اللغة «البيان» في إيصال المعاني العميقة التي تُشغل الناس.

وبحسب علمي أنه لم يذكر في القرآن الكريم لفظ «لغة» بشكل مباشر، ولكن ذكرت ألفاظ تدل على مفاهيم مشابهة كاللسان والبيان. كقولة تعالى في سورة إبراهيم (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ) (الآية 4) وقوله تعالى (عَلَّمَهُ الْبَيَانَ) سورة الرحمن (الآية 4)

فكلمة «لسان» تُشير بوضوح إلى اللغة المنطوقة، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» (سنن الترمذي 2616). بينما «البيان» يُمكن أن يُفهم بمعناه الأوسع الذي يشمل جميع وسائل التعبير. كما في قوله ﷺ: «إنَّ من البيانِ لسحرًا» (أخرجه البخاري – صحيح الجامع 2216)

وبالعودة إلى استخدام الأمم المتحدة للفظ لغة برايل للدلالة على طريقة برايل فمن مجمل ما سبق يتأكد لنا أنه صحيح لغويًا حيث إنها وسيلة اتصال للمكفوفين ولها أهميتها في سياقات التعليم وحرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات والاطلاع على الاتصالات المكتوبة وفي سياق الإدماج الاجتماعي أيضًا الذي بينته المادتان 21 و24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأرى أنه كان من الضروري إيضاح تلك الشروحات والأمثلة اللغوية لنشر الوعي بالمصطلح، وزيادة الاهتمام بلغة برايل وكل ما يعني المكفوفين وضعفاء البصر الذين بلغ عددهم وفق منظمة الأمم المتحدة زهاء مليار شخص في جميع أنحاء العالم وهم أقل الفئات الاجتماعية انتفاعا بخدمات الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية حتى في ظل الظروف العادية. كما أنهم أكثر عرضة للوقوع في ربقة الفقر، والمعاناة/ وارتفاع معدلات العنف والإهمال وسوء المعاملة، فضلا عن أنهم من بين أكثر الفئات تهميشًا في أي مجتمع متأثر بأي أزمة كانت.

ولذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها 55 من دورتها 73 (17 ديسمبر 2018م) إعلان يوم 4 كانون الثاني/يناير يوما عالميا للغة برايل، على أن يحتفل به سنويا ابتداء من عام 2019م، من أجل إذكاء الوعي بأهمية لغة برايل، باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

الرابط المختصر لهذا المقال:

مقال شيق وجميل يحتوي معلومات مفيدة

بطريقة جذابة لا يمكن تركه حتى تكمل قراءته .